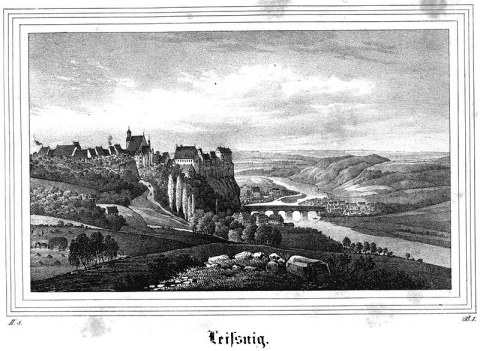

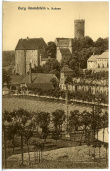

Hoch oben auf einem Bergsporn, über der Stadt Leisnig thronend, liegt die Burg Mildenstein. Mit ihrer 1000-jährigen Geschichte gehört sie zu den ältesten Ritterburgen Sachsens.

Viele Jahrhunderte diente sie als Herrschaftssitz und Amtssitz, war Macht- und wirtschaftliches Zentrum ihrer Region und gefürchtet als Strafvollzug.

Geschichte

Errichtet wurde die Burg Mildenstein wahrscheinlich im 10. Jahrhundert auf einem Sporn oberhalb der Freiberger Mulde. Erste Erwähnung fand sie 1046 als Teil der Burgwardorganisation im deutschen Markengebiet. 1084 wurde sie Wiprecht von Groitzsch, einem Günstling Kaiser Heinrich des IV., durch dessen Hand übereignet.

1147 erwarb Herzog Friedrich der III. von Schwaben, der spätere Kaiser Friedrich Barbarossa, die Burg. Zu dieser Zeit wurde sie noch Burg Leisnig benannt, erst Ende des 14. Jahrhunderts wurde der Name Burg Mildenstein gebräuchlich. Durch Tausch avancierte sie 1158 zum Reichsgut und Sitz eines Reichsburggrafen, des Burggrafen von Leisnig, bis 1365 die Markgrafen von Meißen die Burg in Besitz nahmen und die Burggrafschaft beendeten. Von da an war Burg Mildenstein Amtssitz im Wettiner Herrschaftsgebiet.

Ende des 14. Jahrhunderts ließ Markgraf Wilhelm die Burg zur herrschaftlichen Residenz und zum wehrhaften Schloss ausbauen. Als Residenz diente sie jedoch nie, ihr wehrhaftes Äußeres mit Teilen der hohen Ringmauer und Bergfried behielt sie.

In

den folgenden Jahrhunderten war Burg Mildenstein wettinischer

Amtssitz, das Amt Leisnig zuständig

für die Verwaltung des landesherrlichen Grundbesitzes, die Justiz

und die zivile Gerichtsbarkeit.

Darüber hinaus diente die Burg als Sitz des Amtsgerichtes sowie als

Strafvollzug und

Gefängnis. 1706/07 war Burg Mildenstein Aufenthaltsort des

polnischen Gegenkönigs Stanislaw

Leszcynski und historische Kulisse der Unterzeichnung des

Altranstädter Friedens.

Ende des 19. Jahrhunderts öffnete Burg Mildenstein ihre Tore auch als Museum. Die Ausstellungen aus den Beständen des 1866 gegründeten Leisniger Geschichts- und Altertumsvereins zum Amt Leisnig und zur Geschichte der Burg sind auch heute hier zu besichtigen.

Seit 1993 ist die Burg Staatlicher Schlossbetrieb des Freistaates Sachsen.

Burg Mildenstein – gefürchteter Ort des Strafvollzugs und Gefängnis

Über viele Jahrhunderte hinweg hatte Burg Mildenstein für so manchen Zeitgenossen bedrohlichen Charakter. Vermeintliche Hexen, Revolutionäre, unbotmäßige Bürger machten unangenehme Bekanntschaft mit den dicken Mauern der Burg. Eingesperrt in enge Verließe, in denen man kaum stehen konnte, in Zellen, aus denen es kein Entrinnen gab, bekamen sie die Gerichtsbarkeit zu spüren. Die Obrigkeit auf Burg Mildenstein waltete streng und unnachgiebig ihres Amtes. Die Ausstellung gibt heute einen anschaulichen Einblick in diesen Teil der Geschichte der Burg.

Mildenstein – Wehrburg und Schloss

Wer sich aufmacht zu einem Rundgang durch die Burg, heftet sich am besten an die Fersen des „Frieder Berg“, einem kleinen dicken Turm und Maskottchen von Mildenstein, der die Besucher auf ihrem Weg durch die Burg begleitet und an interessanten Standorten mit spannenden Geschichten über die Burg und das einstige Leben dort aufwartet – Geschichten über die Gewohnheiten, Aufgaben und Pflichten der Burgbewohner und vieles mehr.

In der Tat hat Burg Mildenstein viel Sehenswertes zu bieten. Da ist die Martins-Kapelle mit ihrem romanischen Portal mit Schachbrettfries und dem spätgotischen Flügelaltar, zu den ältesten Teilen der Burg gehörend. Die Kapelle wird heute als Ausstellungsraum genutzt, im Sommer finden hier Konzerte statt.

Der Bergfried in der Mitte des Burghofes ist schon von Weitem zu sehen. 32 Meter hoch und 14 Meter Durchmesser, ein imposantes Bauwerk, das die Silhouette der Burg prägt. Im unteren Bereich aus Leisniger Braunkohlequarzit bestehend, setzt darauf ein Ziegelbau auf, welcher wohl aus dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts stammt. Damit gehört der Bergfried von Burg Mildenstein zu den ältesten Backsteinbauten Sachsens. Besteigt man ihn, hat man einen herrlichen Ausblick auf Leisnig und das Muldental.

Zu einer richtigen Wehrburg gehört natürlich auch eine Wehrmauer. Die von Burg Mildenstein war ursprünglich 13 Meter hoch. Ein Wehrgang verband die wichtigsten Gebäude der Burg. Ende des 18. Jahrhunderts wurde er abgetragen, aber 2007 in Teilen an der östlichen Wehrmauer wieder errichtet.

Das Herrenhaus ist am Westrand des Burghofes gelegen. Es wurde wahrscheinlich in der Zeit der Renaissance umgebaut, die gotischen Fenster stammen noch von einem Vorgängerbau. Im 16. Jahrhundert kam die steinerne Wendeltreppe hinzu. Es beherbergte repräsentative Räume der Burg wie Säle, Tafelstube und Fürstenstube. In den unteren Geschossen waren Hofstube und Küchentrakt untergebracht. Die Schwarzküche gehört heute mit zu den interessantesten Ausstellungsräumen der Burg. Mit ihren verrußten Wänden – daher der Name – und Kamin, ihren Töpfen, Tiegeln und Pfannen vermittelt sie uns einen Eindruck davon, wie früher die Tafeln der Herren- und Dienerschaft gefüllt, die Menschen, die auf der Burg lebten und arbeiteten, beköstigt wurden.

Aber wie arbeitete man auf einem solchen Amtssitz? Wie wurden die Schriften geführt, wie wurden die für das Amt wichtigen Dinge protokolliert und verwaltet? Einnahmen, Ausgaben etc. festgehalten? Die dicken Bände in der Amtsstube zeugen heute noch von damaliger reger Geschäftigkeit. Ebenso Papier, Schreibfeder und Tinte, die damals üblichen Schreibutensilien. Wer möchte, kann deren Handhabung selbst ausprobieren und so erfahren, wie Schreibarbeit früher vonstatten ging.

Und was wäre eine Burg ohne Rittersäle mit großen Tafeln, Hellebarden und Fahnen. Auch auf Burg Mildenstein fehlen sie nicht. Sie befinden sich im Vorderschloss und gehören mit zu den schönsten Räumen der Burg. Das Vorderschloss entstand im 14. Jahrhundert unter Markgraf Wilhelm, der das ursprünglich gotische Gebäude in einen repräsentativeren Bau zum Wohnen mit Wehrcharakter verwandeln ließ.

Begibt man sich hier bis ganz unter das Dach, ist man überwältigt vom Anblick des Kornhausbodens. Massive Balken, angeordnet in strenger Symmetrie – diese Dachkonstruktion stammt noch original aus dem 14. Jahrhundert. Immerhin handelt es sich um eine der bedeutendsten Konstruktionen dieser Art in Deutschland.

Nach einer ausführlichen Burgbesichtigung lohnt sich auch ein Blick auf das Terrain außerhalb der Burgmauern. Denn am östlichen Burghang befindet sich der Miruspark, angelegt im Sinne eines romantischen Landschaftsparks und benannt nach seinem Erbauer, Stadtrat Mirus. Er entstand Ende des 18. Jahrhunderts. Highlight des Parks sind seine künstlichen Ruinen.

Quellen:

http://www.leisnig.de/leisnig/content/12/211120060...

Bildnachweis:

Kopfbild, Abb. 2, 3 und 4: aus Wikipedia, gemeinfrei

Abb. 1 und 5:

Norbert

Kaiser